海外生活で困ることのひとつが、具合が悪くなったときの病院の受診ですよね。

普段は海外医療保険によるサポートを利用する人が多いと思いますが、緊急時や症状が適応外の場合は思ったような医療サポートを受けられないことがあります。

我が家は近所のSt. Luke’s Medical Center(セントルークス病院)の常連になっていますが、ローカルの保険を利用しているので自力で受診することも多いです。

そこで、先日息子の発熱で救急外来にかかったケースをもとに、救急外来の受診の流れやポイントなどをまとめてみます。

他の病院にも共通する部分もあると思いますので、参考になれば。^^

受診の準備

海外医療保険が使える場合は保険会社へ連絡し指示をもらいます。

うちの場合はローカルの医療保険なので、セントルークス内の医師紹介カウンターが空いている時間帯はカウンターで診察の予約を入れてもらいます。

夜間や日曜・祝日などカウンターが空いていないときは救急外来へ直接行きます。

【海外旅行保険があるときはジャパニーズヘルプデスクが便利】

マニラやセブではジャパニーズヘルプデスクという医療サポートの会社を利用することができます。

医療保険の手続きの代行や通訳、キャッシュレス診療のサポートなどをしてくれます。

利用料は保険会社が負担してくれるので基本的に無料^^いざというときのために電話番号を携帯電話の電話帳に入れておくと安心です。

詳しくは「フィリピン・マニラで具合が悪くなったときに頼れる医療サポートサービス5個」の記事をご覧ください。

*保険対象外の場合は有料になります。

*マニラでは他に企業対象のWellbeという医療サポート会社など同様のサービスが複数あります。

受診の持ち物

病院の滞在が長時間になることがあるので、最低限以下の持ち物や服装を準備することをおすすめします。

- 医療保険の保険証、カード(*)

- クレジットカード、現金:保険対象外になったときに備えて念のため多めに用意します。支払い能力がないとみなされると受診を断られることがあります。

- スマートフォン(携帯電話)、充電器

- 携帯電話の予備のロード:緊急時に連絡が取れなくなることを防ぐため。

- 常備薬、その日に飲んだ薬(あれば)

- 母子手帳(子どもの受診時)

- 子ども用のおむつ、着替え、おもちゃ(子どもの受診のとき)

- 長袖・長ズボン・靴下:診療室はとても寒いです。

- 電子辞書(必要時)

*クレジットカード付帯の海外旅行保険でジャパニーズヘルプデスクなどの医療サポートを利用する場合、パスポートの出国印のコピーやカードを条件どおり利用したことを示す明細書が必要になることがあります。

詳細はヘルプデスクホームページまで。

自分の情報をまとめておくと便利

もし余裕があれば、自分(子どもが受診する場合は子ども)の情報をまとめた用紙を作成しておくと便利です。

フィリピンの病院ではカルテの共有やスタッフの申し送りがなく、違うスタッフに何度も同じ質問を繰り返されることが多くあります。

体調の悪いときに何度も英語で応えるのは大変なので、あらかじめ基本的な情報を書いた紙を用意しておき見せるだけにしておくと負担を減らすことができます。

まとめておくと良い情報の例

- Name:名前

- Male/Female:男性/女性

- Address:住所

- Phone No.:電話番号

- Date of Birth:生年月日

- Height / Weight:身長/体重

- Medical Insurance:医療保険の有無、詳細

- Next of Kin:緊急連絡先にする身近な人の名前、続柄

- Contact number of NOK(=Next of Kin):緊急連絡先の人の電話番号

- Allergies:アレルギーの有無、種類

- Medical History:これまでにかかった病気や今もっている病気

Medical Historyでは完治した喘息、心血管系の病気、脳の病気なども忘れずに申告します。

血液をサラサラにするお薬(バイアスピリン)などを飲んでいる場合も合わせて伝えたほうがいいと思います。

以下の病気は治療や薬に影響があるので、特に問診で確認されることが多いです。

- Diabetes(糖尿病)

- Heart Disease(心疾患):Myocardial infarction/ Heart Attack(心筋梗塞), Angina pectoris(狭心症)など

- High Blood Pressure(高血圧)

- Hepatic Disorder(肝機能障害)

- Renal Disorder(腎機能障害)

- Asthma(喘息)

受診目的の症状の状態も英語でメモしておくといいですね。

いつから・どのくらいの頻度で・良くなっている/ 悪化している/ 変わらない などです。

病気や症状の表現は「【医療英語】海外の病院で役に立つ症状・病気の表現まとめ」の記事も参考にしてみてください^^

救急外来へ行く

自力で病院に行けない場合は救急車を要請します。

緊急番号はフィリピン全域共通で911です。

ただし、日本人はヘルプデスクへ連絡して直接病院へ要請するか、自治体所有の救急車を要請するケースが多いかもしれません。

住んでいる自治体(ビレッジ、コンドミニアムなど)が救急車を持っている場合は手配の方法をあらかじめ確認しておくと、いざというときに安心です。

自力で病院まで行ける状態のときは自家用車やタクシー、GRABなどの配車サービスを利用します。

正面玄関と救急外来の入り口が異なる病院が多いため、ドライバーにEmergency Department Entranceと明確に伝えることがポイントです。

St. Luke’s Medical Center Global Cityの救急外来の場所

BGCのセントルークスは32th Streetと5th Ave.の交差点から入った一方通行の途中にEmergency→外来棟→正面玄関の順に入り口があります。

正面玄関(メインエントランス)から救急外来に行く方法もあります。

わかりやすいルートは以下のとおり。

①コンシェルジュの左側の通路へ進みます。(エレベーターよりも左の道)

②Pharmacy(薬局)と書いてある矢印の道を左に。

③レストラン街に出るので、セキュリティバンクとスターバックスの間の道を右に入ります。

院内側の救急外来の入り口です。

受付する

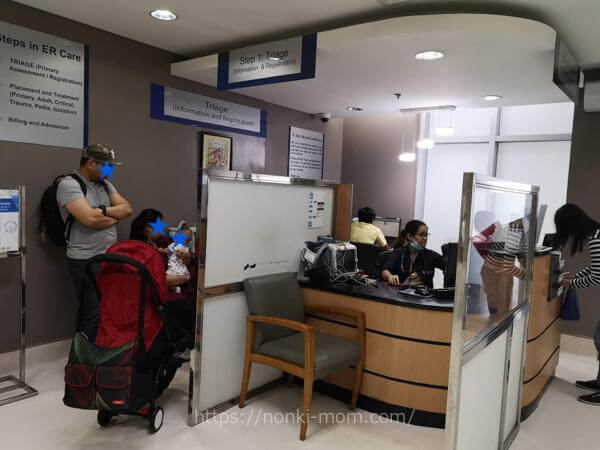

トリアージエリアで問診票に記載

まずTriage(トリアージ)エリアで受付をします。

トリアージとは、重症度や緊急度を判断し、緊急度の高い順から受診できるように優先順位を決めるシステムのことです。

基本事項の記入をし、保険のカードなどがある場合はこの時点で預けます。

看護師の問診、診察、同意書サイン

しばらくすると看護師の問診と診察があります。

ここでは基本情報の確認、血圧、体温の測定などを行います。

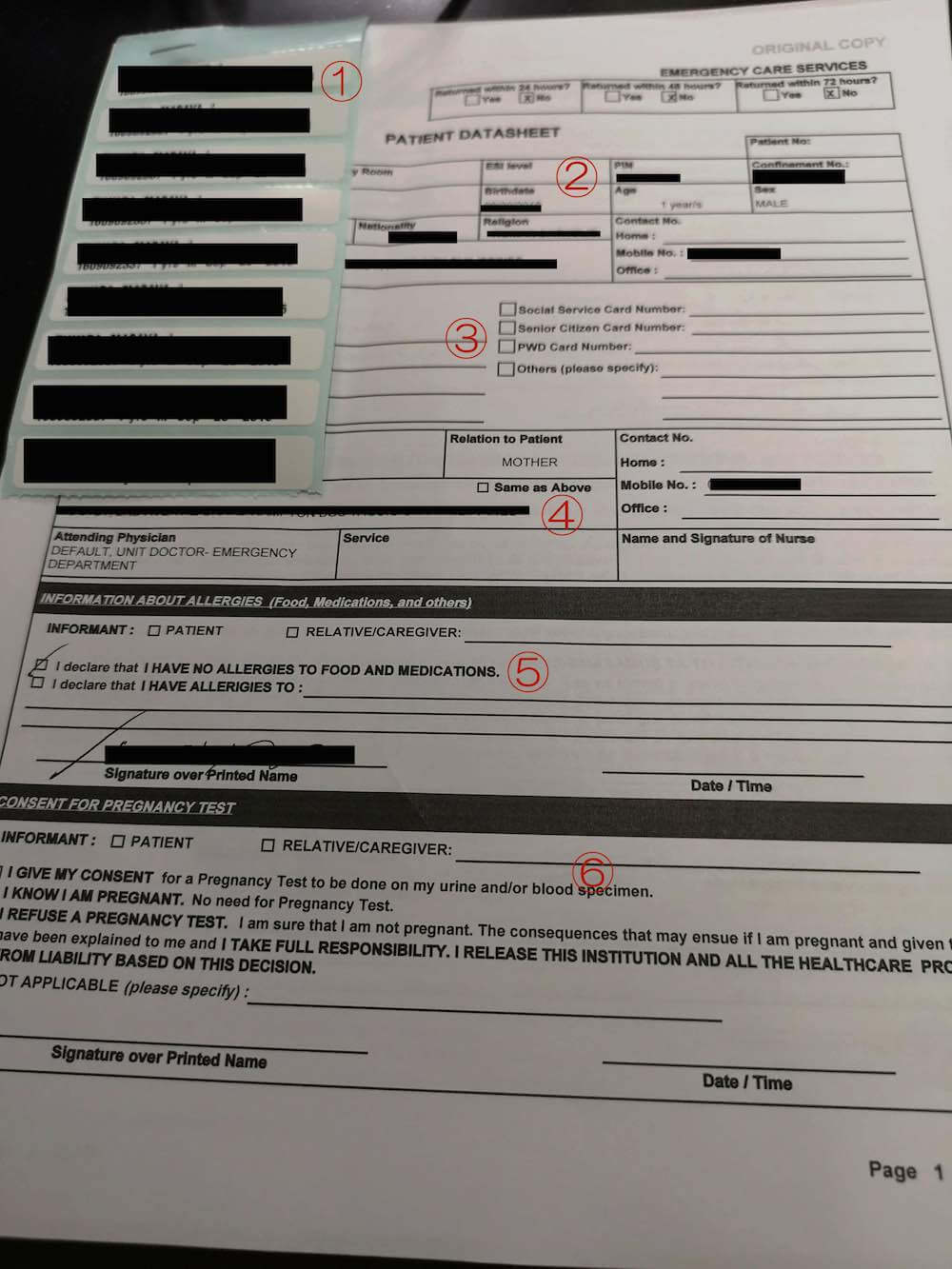

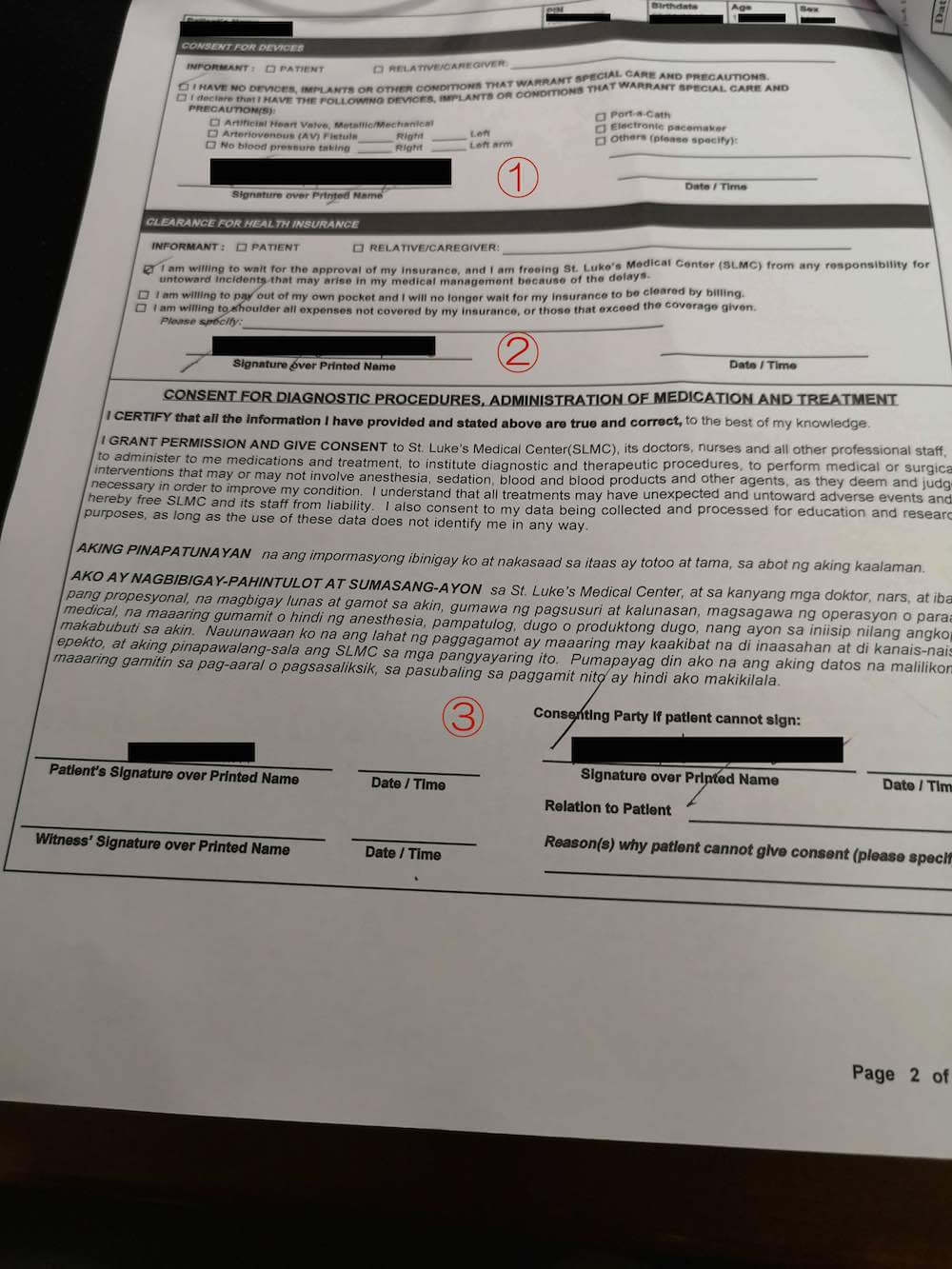

同時に、書類の内容を確認していくつか同意のサインをします。

形式は病院によって異なると思いますが、だいたいどこでも求められる情報や同意項目(サイン)は同じかんじだと思います。

日本と違って、同意書の内容の説明はほぼありません^^;

基本的には、治療や使える薬剤に影響を与える内容(妊娠、アレルギー、持っている病気など)については申告に間違いがないか、病院の方針に従うことに異論がないかという意味でサインを求められます。

(Complicatedといって治療費が変わることもあります)

今回の書類はこちら。おおまかに内容を説明すると…

- 名前、ID、年齢、性別、生年月日が記載されたシール

- 基本情報:名前、住所など

- 公的機関のID番号など

- 緊急連絡先の情報:名前、続柄、住所、電話番号など

- Information about Allergies:アレルギー情報とサイン

- Consent for Pregnancy Test:妊娠検査についてとサイン

サインの欄は「Signature over Printed Name」と記載があるので、名前がプリントされていない場合はローマ字で記載+自分のサインを記入します。

アレルギーは医療者にとって重要な情報です。抗生剤、たまご、甲殻類(エビやカニ)、フルーツなどは特に影響があることがあるので、蕁麻疹(じんましん)や具合が悪くなったエピソードがあれば忘れずに申告します。

*⑥妊娠検査について:妊娠の可能性がない(男児だから)ので今回は空欄です。成人女性の場合は妊娠検査をしない場合は「(万が一妊娠をしていたとしても)責任を自分で負います」という項目にチェックします。

- Consent for Devices:特別なケアが必要なデバイスやインプラントの有無とサイン

- Clearance for Health Insurance:医療保険の利用の有無とサイン

- Consent for Diagnostic Procedures, Administration of Medication and Treatment:診断、薬剤投与、治療の同意とサイン

*①特別なケアが必要なデバイスというのは人工置換弁(心臓)やペースメーカー、医療用ポートなどですね。血液透析している人は ”AV Fistula” の項目にシャントが左右どちらかチェックをいれます。

*③今回は息子の代理として私がサインしたので右側(Consenting Party if Patient cannnot sign)の欄に記載しています。

ネームバンドをもらうので、腕に装着します。番号を呼ばれるまでトリアージエリアの待合ベンチで待ちます。

診察

呼ばれたら診察室へ。

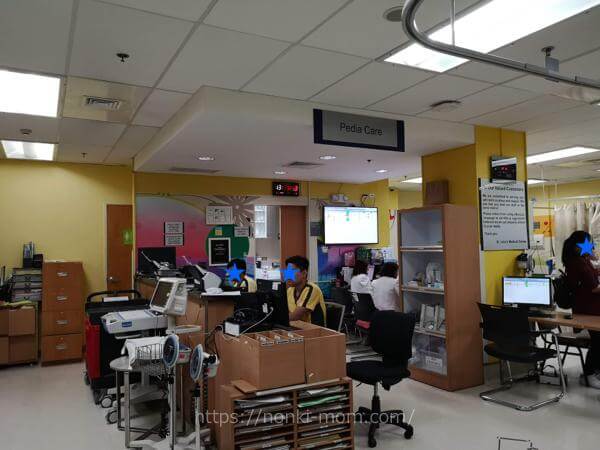

セントルークスの救急外来は小児と成人で診察室が分かれています。今回は小児なので「Pedia Care」へ。

ナースステーションの様子。オープンスペースでステーションの周りを囲むように患者のベッドが配置されています。

ベッド。小児用はちゃんと柵がついています。位置が高いので転落注意ですね。

お布団なし。「ブランケットをちょうだい」というとシーツを用意してくれます。

医師の診察待ちの間に看護師が問診に来たり熱を測ったりしに来ます。何度も同じことを聞かれます。( ̄_ ̄;

処置

今回は医師から尿検査、解熱剤の投与、クーリング(体を拭く)の指示があり看護師が実施しました。

赤ちゃんの尿検査はシールでペタッと袋を貼って尿をためます。

解熱剤はコレ。みんな大好き、Paracetamol(パラセタモール)。

パラセタモールはアセトアミノフェンで、解熱鎮痛薬としてフィリピンでは第一選択としてよく使われます。

日本だとカロナールやアンヒバという名前で有名ですね。子どもや妊婦さんでも使いやすいお薬です。

小児の場合はシロップ(液体)のものが主流。医師の処方箋などをもとに自分で購入するときは100mg/mlなど容量を確認します。

ちなみに写真のパラセタモールは0〜12ヶ月になっていますが、月齢は目安なので医師の指示どおりであれば1歳を過ぎてもこの容量のものを使用できます。

ポイントは写真の右にある注射器(シリンジ)。

お薬に入っているスポイトは指示容量によっては測りにくいことがあるので、シリンジを使うことをおすすめします。

写真のシリンジは病院で「ちょうだい」と言ってもらってきたので針付きですが、マーキュリードラッグなどで針なしのシリンジを1本ずつ購入できます。

退院

この日の尿検査はNegative(菌の検出なし)。血液検査は24時間以降にならないとやっても効果がないということで、24時間経過観察で解熱剤だけもらって退院になりました。

「Billing and Admission」というカウンターで精算します。

この日は保険が適応されたので支払いはゼロでした。

処方箋や術後指示書を受け取り、ネームバンドを切ってもらって帰宅です。

今回はパラセモールのみでしたが、薬を処方された場合は院内薬局よりもマーキュリードラッグのほうが割安で購入できます。

ただ、院内薬局だと保険でキャッシュレスで購入できる場合もあるので、確認してみてください^^

まとめ

セントルークスメディカルセンター(私立病院)の救急外来の受診の流れをまとめてみました。

同意書の内容の説明がないので心配なときは説明してもらうことをおすすめします。

病院のお世話になることがないのが理想ですが、もし必要になったときに少しでもお役に立てたら嬉しいです^^